職人の高齢化と今後の対策

はじめに

日本の職人業界は、今大きな岐路に立たされています。職人の高齢化の現状は深刻で、私たちの社会に多大な影響を及ぼしています。本記事では、職人の高齢化がもたらす問題と、その解決策について考察していきたいと思います。

職人の高齢化の背景

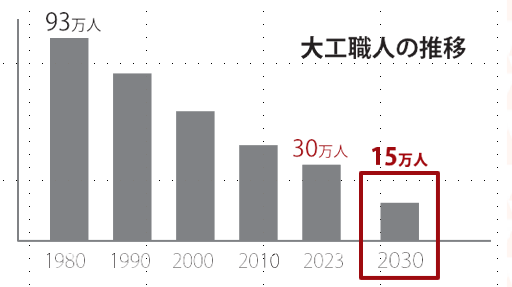

高齢化社会は、建築業界にも例外なく影響を与えています。特に、建築現場の施工業務は長時間労働が求められる職種であるため、高齢の職人の負担は増す一方です。多くの職人が体力の衰えを感じる中で、若手職人の採用が進まないという現状があります。技術の継承が行われないことで、さらなる人手不足が懸念され、業界の競争力低下を招いています。

職人の高齢化による影響

職人の高齢化は施工品質にもマイナスの影響をもたらすリスクがあります。熟練した職人が引退することで、プロジェクトの遅延やコスト増加が避けられない状況になっています。また、新たに業界に入ろうとする若者が少ないため、加速的に職人不足が進行するという悪循環に陥っています。これらの要因が結びつき、建築業界全体における問題を複雑化させています。

oplus_2

若手職人の採用促進策

このような現状を打破するためには、若手職人の採用促進策が必要です。まず、職人の魅力を広めるための広報活動が重要です。職人としてのキャリアがどれほどやりがいのあるものかを伝えることで、興味を持たせることができます。また、インターンシップや職業体験の導入により、実際に現場を体験してもらうことで、職人の仕事への理解を深めることが期待できます。さらに、地域や学校との連携を強化し、職人人材の育成に貢献することも大切です。

育成のための教育体制の整備

若手職人の採用だけでなく、育成のための教育体制の整備も欠かせません。メンター制度の導入によって、経験豊富な職人が若手を指導し、技術を伝える機会を設けることで、技術の継承が促進されます。また、専門的な技術研修プログラムを整備し、新しい技術や知識を習得できる環境を作ることが、職人の成長を助けることにつながります。さらに、内部ポジションの見直しやキャリアパスの提示は、若手職人が将来に希望を持てる要素となります。

働きやすい環境の整備

職人不足への対策として、働きやすい環境の整備も重要です。労働時間の見直しやフレキシブルな働き方を導入することで、職人のワークライフバランスを向上させることができます。また、職場の安全対策や福利厚生の充実は、職人の定着率を高める要因ともなります。労働条件の改善は、そのまま職人のモチベーションや業務効率の向上にもつながるため、企業として優先的に取り組むべき課題です。

業界全体での取り組み

職人の高齢化問題は一企業だけの問題ではなく、業界全体で解決に向けた取り組みが必要です。政府や業界団体の支援を受けることで、より多くの資源を使って職人育成に力を入れることができます。特に、関連団体との協力体制を形成し、共に取り組むことで相乗効果を生むことが期待されます。加えて、グローバルな視点での問題解決策を模索することも重要で、海外の成功事例を参考にすることで新たなアプローチが見えてくるかもしれません。

まとめ

職人の高齢化がもたらす影響は、建築業界の未来において深刻な問題です。しかし、若手職人の採用促進、育成のための教育体制の整備、働きやすい環境の提供、デジタル技術の導入など、様々な対策を講じることで、未来に希望を見出すことができます。職人の技術を次世代に引き継ぎ、業界の発展を果たすためには、経営者が積極的に行動を起こすことが求められています。リフォーム会社の経営者の皆様、今こそ職人育成に力を入れる時です。私たちJMCAは、職人不足という共通の課題に対し、具体的なサポートを提供しています。今後の業界を支えるために、ぜひ私たちと共に歩んでいきましょう。

今回は【職人の高齢化と今後の対策】というテーマで書かせていただきました。いかがでしたでしょうか?

多能工職人学校JMCAでは、単に技術を教えるのではなく「お客様への接し方」や「仕事への取り組み方」「仲間との団結」というマインドの部分を重要視しており、これまでの職人のイメージをより良くし、もっと沢山の子供達に憧れられるような「愛される職人」を育成する。

そして、そんな職人を建築・リフォーム業界に増やしていく。

このような使命を掲げています。

私たちの理念に共感し、職人不足問題の解決に共に取り組んでいただけるパートナー様を募集しています。

説明会・

説明会・