次世代に伝えたい日本の職人技

はじめに

日本の職人技は、何世代にもわたり受け継がれてきた文化の柱です。宮大工の「釘を使わない建築技術」や石工の石積み技術など、職人たちが育んできた技術は我々の生活の基盤を支えています。しかし、次世代にこれらの技術を伝えるためには、さまざまな課題に取り組む必要があります。この記事では、日本の職人技の魅力とその継承の重要性、そして育成方法について詳しく考察していきます。

職人技の定義とその歴史

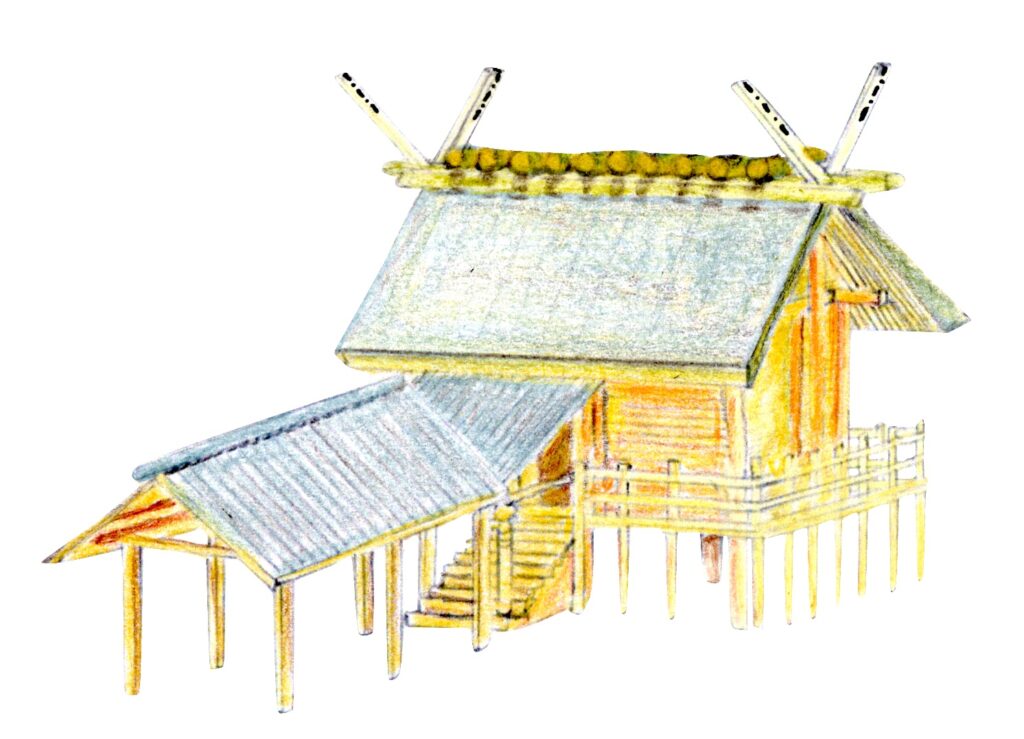

日本における職人技とは、手作業で創り出される高度な技術のことを指します。職人は、材料の性質を深く理解し、その特性に応じた技術を駆使して美しい作品を作り出します。例えば、宮大工は木材の性質を見抜く「木目読み」の技術によって、釘を使わずとも堅固な建築物を仕上げることができます。このような技術は、法隆寺や伊勢神宮などの歴史的な建物に息づいており、地域文化と結びついています。

現代の職人技

現代では、伝統的な技術と先端技術が融合し、新たな価値を生み出しています。施工職人の役割は多様化しており、環境への配慮や持続可能な素材の利用といった新しい要素が求められています。たとえば、左官職人が製作する土壁や漆喰壁は、美しさだけでなく、機能性も兼ね備えています。こうしたイノベーションを通じて、職人技は次のステージへと進化しています。

次世代の職人を育成するための課題

しかし、職人不足という深刻な課題が存在します。特に若者の職業イメージが低く、職人としての道を選ぶ人が減少しています。また、経済的な障壁や教育のアクセスにより、若手職人が直面する挑戦は多岐にわたります。このような状況下で、次世代の職人をどのように育成し、技術を継承していくのかが重要です。

効果的な育成方法

効果的な育成方法としては、インターンシップや apprenticeship の導入が挙げられます。プロによる直接指導が、技術の習得には不可欠でしょう。また、シミュレーション技術やVRを活用することで、若者たちが実際の作業を体験できる環境を整えることも大切です。これにより、若手職人がクリエイティブな思考を持ちながら技術を磨くことが期待できます。

職人技の魅力を伝える取り組み

職人技の魅力を伝えるためには、さまざまな取り組みが必要です。各地で開催される職人祭りやワークショップでは、実際に職人技を体験する機会があります。また、SNSやオンラインプラットフォームを通じて、職人技の普及を図ることも重要です。例えば、特定の作品製作過程を動画で配信することで、視覚的に魅力を伝え、若い世代の興味を引くことができます。こうした取り組みは、職人技を身近に感じられるきっかけとなり、次世代への橋渡しとなり得ます。

成功事例の紹介

職人技の継承に成功している事例も増えています。例えば、地域活性化に貢献した古民家再生プロジェクトでは、伝統的な技法を活用することで、住まいとしての機能性と美しさを兼ね備えた空間を作り出しています。これにより、地域全体がこれまでとは異なる魅力を発信し、観光客や移住者を呼び込むことに成功しています。また、若手職人が参加する育成プログラムでは、彼らの声を反映させながら、実践的なスキルや知識の習得が進められています。これらの事例は、次世代の育成に向けた道筋を示すものとして注目されています。

まとめ

今回は【次世代に伝えたい日本の職人技】というテーマで書かせていただきました。いかがでしたでしょうか?

多能工職人学校JMCAでは、単に技術を教えるのではなく「お客様への接し方」や「仕事への取り組み方」「仲間との団結」というマインドの部分を重要視しており、これまでの職人のイメージをより良くし、もっと沢山の子供達に憧れられるような「愛される職人」を育成する。

そして、そんな職人を建築・リフォーム業界に増やしていく。

このような使命を掲げています。

私たちの理念に共感し、職人不足問題の解決に共に取り組んでいただけるパートナー様を募集しています。

説明会・

説明会・