日本の住宅業界と多能工の海外事例比較

はじめに

日本の住宅業界は、長年にわたり熟練した職人たちによって支えられてきました。しかし、近年では労働力不足が深刻な問題になっています。人口減少や高齢化の影響で、施工職人の確保が難しくなりつつあります。この状況を打開するため、多能工の育成が注目されています。多能工とは、複数の技能を持ち、柔軟に対応できる施工職人です。このコラムでは、日本の住宅業界の現状と多能工の海外における成功事例を比較し、今後の可能性について考えます。

日本の住宅業界の概要

日本の住宅業界は、伝統的な職人技を重視する一方で、近年の技術革新や環境への配慮から、新たな技能を求められています。また、少子高齢化による労働力不足が業界全体に影響を及ぼしています。特に、中小企業では職人の採用や育成が難しく、業務の継続が危ぶまれる状況です。こうした背景から、同時に多能工の育成が求められています。

多能工とは何か

多能工とは、建築やリフォームにおいて多岐にわたる技能を持つ職人を指します。具体的には、大工、左官、電気工事など複数の技術を習得し、さまざまな業務に対応できます。海外での多能工は特に労働市場の変化やコスト削減の要求に応じて重視されており、日本もその流れに乗るべきです。

海外における多能工の事例

アメリカやヨーロッパでは、多能工の取り組みが進んでいます。例えば、アメリカでは、労働者を育成するための職業訓練校が充実しており、学んだ知識を現場で実践するシステムが整っています。また、ドイツの教育システムでは、オープンな職業訓練が行われ、高いスキルを持つ職人が育成されています。これらの事例から学ぶことは多いですが、導入には文化的な違いも考慮する必要があります。

日本における多能工の育成方法

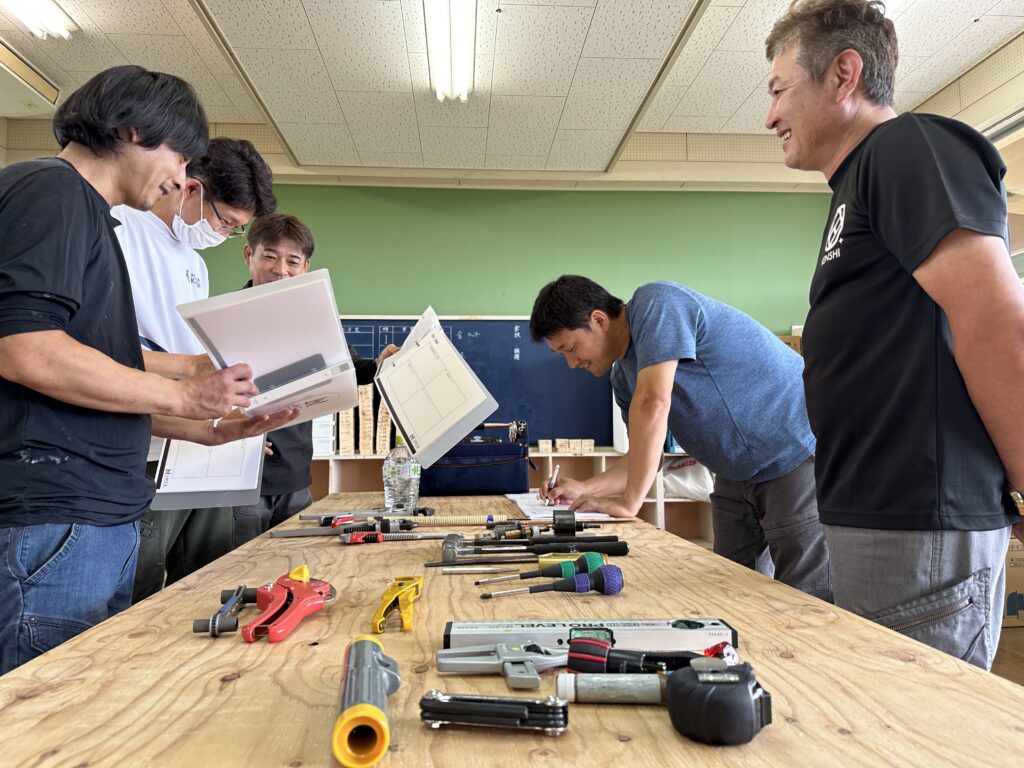

現在、日本での多能工の育成にはさまざまな教育制度がありますが、まだ十分とはいえません。実務に即したカリキュラムが求められています。企業が自ら独自の育成プログラムを策定することも必要です。職人同士のメンター制度を活用し、経験を共有することで、より効果的な育成ができるでしょう。

日本と海外の比較

日本市場における多能工の導入事例

日本でも多能工を導入した企業が徐々に増えています。例えば、あるリフォーム会社では、社内研修を通じて職人が複数の技能を学べる環境を整えています。この会社では、職人が異なる業務を行うことで、通訳担当や調整役としての役割を果たし、効率的な作業が実現しました。これにより生産性が向上し、顧客満足度も増加しています。この成功例を他の企業も参考にし、自社の育成プログラムに取り入れるべきです。

多能工導入に向けた課題と展望

未来展望

おわりに

今回は【日本の住宅業界と多能工の海外事例比較】というテーマで書かせていただきました。いかがでしたでしょうか?

多能工職人学校JMCAでは、単に技術を教えるのではなく「お客様への接し方」や「仕事への取り組み方」「仲間との団結」というマインドの部分を重要視しており、これまでの職人のイメージをより良くし、もっと沢山の子供達に憧れられるような「愛される職人」を育成する。

そして、そんな職人を建築・リフォーム業界に増やしていく。

このような使命を掲げています。

私たちの理念に共感し、職人不足問題の解決に共に取り組んでいただけるパートナー様を募集しています。

説明会・

説明会・